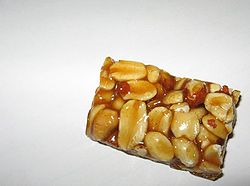

O pé de moleque[nota 1] é um doce típico da culinária paulista, de origem na Capitania de São Vicente, com a chegada da cana-de-açúcar ao Brasil em meados do século XVI.[3][4] É feito a partir da mistura de amendoim torrado com rapadura, e está associado à tradição da cozinha caipira do estado de São Paulo, sendo também difundido em Minas Gerais e Paraná.

Disseminado em todo o Brasil, é um dos doces mais famosos e apreciados na Região Sudeste e no cenário nacional, sendo muito consumido nas festas juninas. Foi a partir da década de 1930 que ele passou a ser produzido em grande escala, no interior de Minas Gerais. Atualmente, a cidade de Piranguinho, no sul do estado, é conhecida pela produção artesanal da guloseima, e tem se destacado no cenário nacional através da festa do maior pé de moleque do mundo, que faz parte do calendário cultural de festividades do município.[5][6]

Há uma derivação do doce na versão de um bolo, comum a festas juninas de locais do Nordeste do Brasil.[7] O bolo de pé de moleque também é chamado de "bolo preto", no qual a castanha de caju pode substituir o amendoim, mantém-se a rapadura e adiciona-se massa de mandioca fermentada (pubada, massa puba) e outros ingredientes.[8][9][10][11]

Etimologia

[editar | editar código fonte]A denominação "pé de moleque" tem duas hipóteses para sua origem:[12]

- referência ao calçamento de pedras irregulares presente em cidades históricas brasileiras como Paraty e Ouro Preto, que era assim denominado.

- motivado pelas quituteiras das ruas do passado que os vendiam e que eram alvo de furtos por parte da meninada. Para não serem mais importunadas diziam aos meninos, para que pedissem, pois não precisavam furtar:

- : — Pede, moleque!

História

[editar | editar código fonte]

A receita que deu origem ao pé de moleque chegou à Europa na Alta Idade Média, levada pelos árabes em suas incursões à península Itálica e à Península Ibérica. Dessa invenção árabe se originaram, antes do doce brasileiro (feito com mel de cana, a rapadura), o similar português de mel de abelhas chamado "nogat" (nome que veio do francês), como também o nougat francês de Montélimar no Vale do Ródano, o espanhol turró de Alicante, Valência, de Toledo, de Castuera (na Estremadura), o italiano torrone de Cremona, Alba, Siena, Benevento, o siciliano cubbàita e ainda o indiano chikki, que foi levado para o oriente pelos portugueses no início do século XVI.[13]

Uma das primeiras referências a esse doce no Brasil encontra-se no livro Doceiro Nacional. Neste livro é possível encontrar duas receitas: o pé de moleque preparado com açúcar e o preparado com rapadura.[14]

Fabricação

[editar | editar código fonte]A fabricação tradicional do doce se dá através da mistura de amendoins torrados e moídos que são posteriormente misturados a uma rapadura previamente derretida, com o cuidado de quebrar a garapa, que tem a dureza do açúcar cristalizado, daí o nome antigo de "quebra queixo" ou "quebra dentes", quando era fabricado artesanalmente, por vendedores ambulantes. A mistura é lentamente batida em fogo brando até atingir o ponto prévio à quebra da chamada cristalização e rapidamente a mistura deve ser distribuída sobre uma superfície lisa e fria de pedra.[15] A utilização de um tacho de cobre é desejável. Depois de resfriado o doce adquire a consistência macia que é característica do processo tradicional por incorporar o óleo do próprio amendoim macerado. Alguns grãos inteiros podem ser acrescentados à mistura, com o fim de quebrar a resistência do cristal, que costuma ficar muito duro, próximo da dureza da pedra de açúcar de cana, muito duro.[carece de fontes]

Tal processo artesanal foi posteriormente substituído por outros similares, mais simples, ao se misturar o açúcar derretido com os amendoins torrados de modo a obter um pé de moleque bastante crocante e não - rígido (igualmente popular, o rígido é o "quebra queixo ou quebra dentes"). Assim se pôde manufaturar o doce em maior escala mantendo um padrão industrial, e a satisfação do consumidor.[carece de fontes]

Na literatura

[editar | editar código fonte]O doce pode ser encontrado ainda na literatura, tal como em O dialeto caipira, de Amadeu Amaral, há referência ao "pé de muleque", cuja origem é do estado de São Paulo.[3][16] Em 1983, Carlos Drummond de Andrade se referiu ao pé de moleque como sendo a "pura joia mineira", estado onde a atual versão do doce é bastante produzida. O texto foi enviado a uma das doceiras de Piranguinho.[15]

Ver também

[editar | editar código fonte]Notas

- ↑ De acordo com o Vocabulário do Acordo Ortográfico, lançado pela Academia Brasileira de Letras em 2008, a grafia deixa de ter hifens como era até a vigência do Acordo Ortográfico de 1990 (pé-de-moleque). A forma hifenizada foi registrada pela primeira vez em 1889, uma vez que era conhecido esse doce no Brasil, anteriormente, como "quebra-queixo" (mas não confundir com o quebra-queixo atual) ou "quebra-dentes".[1][2]

Referências

- ↑ Guia da Nova Ortografia. Estadão. 2009.

- ↑ Tufano, Douglas. Guia Prático da Nova Ortografia. São Paulo: Melhoramentos, 2008.

- ↑ a b «Pé de moleque: conheça a origem e aprenda 4 variações do doce». Casa e Jardim. 23 de setembro de 2022. Consultado em 9 de abril de 2025

- ↑ «Pé de moleque de 15 metros serve 10 mil pessoas em Caruaru». Terra. Consultado em 9 de abril de 2025

- ↑ «Qual é o maior pé de moleque do mundo?». Estadão. Consultado em 9 de abril de 2025

- ↑ «Festa junina de MG tem pé-de-moleque de 800 kg». Portal G1. 9 de junho de 2008

- ↑ «Doçaria no Nordeste brasileiro». Fundação Joaquim Nabuco. Consultado em 27 de janeiro de 2020

- ↑ «Culinária: aprenda a fazer pé de moleque, bolo tradicionalmente nordestino». TV Diário. Consultado em 17 de junho de 2018

- ↑ «Festa junina tem que ter bolo pé de moleque». Norteando Você

- ↑ Globo Rural | Veja como fazer um bolo de pé de moleque | Globoplay, consultado em 17 de junho de 2018

- ↑ Da Redação. «Bolo Pé-de-moleque com rapadura». Plantão PB. Consultado em 17 de junho de 2018

- ↑ ”Revista Gosto”– Editora Rickdan- Nº 25 – 10/2011

- ↑ ”Revista Gosto” (Culinária) – Editora Rickdan- Outubro 2011 (nr. 25)

- ↑ Doceiro Nacional. Rio de Janeiro: B.L Garnier, Livreiro-Editor. 1895. pp. 111, 112

- ↑ a b Siqueira, Iara. "Pede, moleque". Menu. pág. 65.

- ↑ AMARAL, Amadeu. O dialeto caipira. São Paulo: HUCITEC, 1976.